questo articolo è stato pubblicato

- nella rivista on line lafionda.org il 12.04.2024 https://www.lafionda.org/2024/04/12/il-piueuropa-e-il-male-della-banalita/

- e nella rassegna on line sinistrainrete il 17.04.2024 https://www.sinistrainrete.info/europa/27883-eugenio-pavarani-il-piueuropa-e-il-male-della-banalita.html

- ed è stato commentato da Ottolina Tv https://ottolinatv.it/2024/04/28/mettiamo-fine-allunione-europea-perche-il-progetto-comunitario-e-fallito-e-deve-finire/

Gabriele Guzzi, attraverso le pagine di LIMES, ha lanciato l’invito a sviluppare una discussione franca sugli effetti della moneta unica per la nostra economia. Credo che abbia voluto individuare un target specifico e che si sia rivolto, in particolare, a chi ancora non ha capito che l’euro non è soltanto una moneta ma è anche un potente strumento a supporto di un’ideologia che sta profondamente modificando la costituzione materiale del nostro Paese e sta fortemente penalizzando la nostra economia. È lodevole l’intento di comunicare con coloro che non hanno ancora maturato la consapevolezza dello “iato tra l’immagine edulcorata di Europa e l’Europa reale che si fa ogni anno più insostenibile”. Comunicare e stimolare il dibattito, d’accordo; ma che cosa comunicare? e, soprattutto, come comunicare?

Credo che tutti coloro che conoscono le argomentazioni proposte da Guzzi nel suo articolo, e le condividono, si siano anche domandati, prima o poi, come si possa impostare, sul piano del metodo, una comunicazione mirata sul target individuato. L’articolo di taglio scientifico è il medium adeguato? (gli esperti della comunicazione insegnano che “il medium è il messaggio”). Sul piano del metodo, c’è un enorme problema di fine tuning, di adeguatezza della comunicazione in relazione al target se si tiene conto, soprattutto, delle barriere da superare che sono costituite, da un lato, dalla complessità del tema (sotto questo aspetto è molto apprezzabile l’evidente sforzo di chiarezza espositiva che permea l’intero articolo), complessità che richiede, da parte dell’interlocutore, una preliminare base di conoscenza del lessico e degli strumenti concettuali dell’economia. D’altro lato, per raggiungere il target, si deve abbattere un “muro” artatamente ed efficacemente costruito attraverso la sistematica diffusione di luoghi comuni, di false credenze, di falsi miti, di informazioni distorte, di banalità che, non di meno, costituiscono anche un “male” per la democrazia per la quale la corretta informazione è nutrimento vitale. Perciò l’intento di contrastare il “male della banalità”, sotto questo profilo, è prima di tutto un impegno civico.

Per chi invece “ha capito”, il taglio e le argomentazioni sviluppate nell’articolo sono patrimonio acquisito da un dibattito che si è sviluppato da lunga data alimentato da qualificati addetti ai lavori e non credo che Guzzi abbia voluto rivolgersi a questi ultimi. Si può dire che, ormai, nel dibattito all’interno della cerchia di coloro che hanno capito, è già stato detto tutto e in tutti i modi. È molto difficile dire qualcosa di nuovo e credo anche che, chi ha voluto fare il faticoso investimento necessario per capire, ha potuto trovare le fonti utili per un proficuo percorso di comprensione e sottolineo che si tratta di un percorso molto impegnativo e faticoso che pochi hanno effettuato. Rimane il problema di come rivolgersi a chi ancora non ha capito, non ha conoscenze di base dell’economia, non intende affrontare percorsi faticosi.

A questo proposito, colgo l’invito ad alimentare il dibattito, e lo faccio con l’obiettivo di portare un modesto contributo di metodo, contributo che nasce dall’esperienza didattica e da due principali riflessioni indotte dalla lettura dell’articolo.

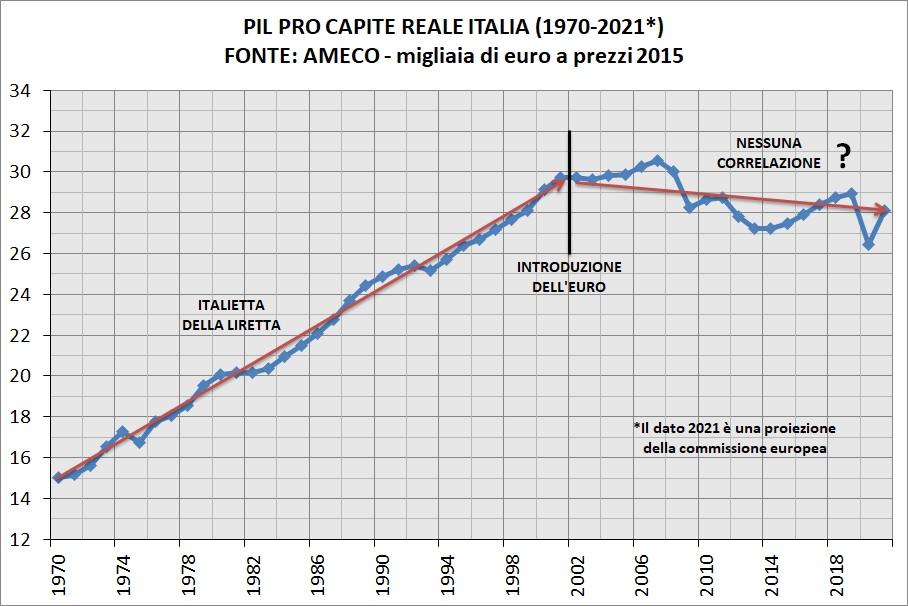

Una prima riflessione nasce dal fatto che Guzzi dà per scontato che gli interlocutori cui si rivolge conoscano la tempistica e l’entità del declino, quasi fossero fenomeni ormai noti a tutti. Dubito fortemente che sia così e credo, anzi, anche per esperienza didattica maturata con studenti della triennale, che si debba iniziare fornendo, del declino, una rappresentazione grafica semplice e di immediata comprensibilità, come quella che propongo di seguito (non ne ho il copyright, lo hanno fatto anche tanti altri). Credo che questo sia l’argomento più forte per iniziare il dialogo auspicato e per cominciare un percorso di apertura degli occhi. Occorre “vederlo” il declino e occorre “vedere” da quando comincia. Bisogna mostrare la “fotografia” di un Paese che esce perdente dal campo di gioco dell’Eurozona. Così come fanno i negazionisti con i loro slogan, bisognerebbe mostrare questi grafici (magari anche fatti meglio e più aggiornati) ad ogni occasione possibile, l’informazione deve essere “martellata”. Ovviamente è necessario accompagnare la fotografia con una “didascalia” che spieghi come nell’Eurozona è inevitabile, è nel DNA dei Trattati, che ci siano vincitori e perdenti. Per prima cosa, è necessario togliere ogni dubbio sul fatto che l’Italia si colloca nell’area dei perdenti. Poi si potrà discutere sulle cause: le dobbiamo cercare in casa nostra o nelle regole del gioco dell’Eurozona?

Ma prima ancora di entrare nel merito delle regole del gioco – e questa è la seconda riflessione sul metodo – credo che, almeno in una prima fase, sia più produttivo scendere direttamente nel campo dei negazionisti piuttosto che cercare di portare gli interlocutori nel campo della letteratura critica. È più efficace lavorare sulle argomentazioni dei negazionisti che non partire dalle analisi sviluppate dalla letteratura scientifica. È più facile essere ascoltati se si smontano i luoghi comuni piuttosto che se si inizia, ad esempio, con la spiegazione della teoria delle aree valutarie ottimali.

Una prima strategia comunicativa consiste nel porsi behind enemy lines e lasciar parlare, ascoltare e commentare quanto viene dichiarato da personaggi di indubbia fede eurista che, talora, “si lasciano andare” a vere e proprie “testimonianze” sul reale impatto dell’euro sull’economia italiana e sull’economia dell’Eurozona. Nei corsi che ho tenuto sul tema in questione ho potuto verificare che l’impatto è sorprendente e particolarmente utile per creare qualche breccia nel “muro”. Sul web circola un’infinità di documenti e di filmati che costituiscono un’ottima base di partenza per l’impostazione di un dialogo efficace. Faccio un solo esempio, e “voglio vincere facile”: ha un’efficacia straordinaria ascoltare Giuliano Amato (qui da 11:33 a 15:45) quando afferma che “abbiamo fatto una moneta senza Stato; abbiamo avuto la faustiana pretesa di riuscire a gestire una moneta, senza metterla sotto l’ombrello di un potere caratterizzato da quei mezzi e da quei modi che sono propri dello Stato e che avevano sempre fatto ritenere che fossero le ragioni della forza e della credibilità che ciascuna moneta ha; non abbiamo voluto ascoltare le indicazioni della letteratura e oggi possiamo dire che era davvero difficile che l’unione monetaria potesse funzionare e ne abbiamo visto tutti i problemi”.

Una seconda strategia comunicativa consiste, ancora, nel lavorare nel campo avverso prendendo in esame le argomentazioni dei negazionisti. Che cosa è accaduto nel 1996, oltre alla definitiva fissazione del cambio, quali eventi possono aver determinato una così repentina e intensa inversione di tendenza nel reddito pro capite? È sorprendente come sia agevole mostrare la fallacia, la pretestuosità, l’inconsistenza delle argomentazioni e come questo esercizio possa aprire ampie crepe nel “muro”.

Avevo affidato agli studenti due ricerche sulle quali avrebbero dovuto, poi, riferire in aula. La prima avrebbe dovuto concludersi con l’elenco dei benefici prodotti dall’adozione dell’euro attraverso la ricerca di paper su riviste e di documenti dell’UE. I risultati: aria fritta, retorica, talora vere e proprie amenità (il superamento del fastidio del cambio delle monete durante i viaggi nell’Eurozona; la creazione del popolo dell’Erasmus, che con l’euro non ha proprio nulla a che vedere!). E costituisce già un buon punto di partenza verificare che i negazionisti non parlano mai dei benefici dell’euro; parlano solo dei disastri in cui incorreremmo se non l’avessimo.

La seconda ricerca richiedeva di elencare le cause del declino; altre amenità: abbiamo dovuto smettere di usare le svalutazioni del cambio delle quali in passato abbiamo abusato come “sotterfugio” per ingannare i partner commerciali ed è inevitabile che, oggi, dovendo essere meno furbastri dobbiamo accettare di sostenere dei costi; abbiamo vissuto per troppo tempo al di sopra delle nostre possibilità e adesso dobbiamo tirare la cinghia; le imprese italiane hanno iniziato (ex abrupto nel 1996) a pagare la patologia del nanismo dimensionale; non abbiamo saputo cavalcare la rivoluzione informatica; gli italiani non sono capaci di governarsi; abbiamo una classe politica inadeguata e corrotta; il “macigno” del debito pubblico, per relazione diretta, determina decrescita; il debito pubblico è il debito degli italiani; lo Stato è come una famiglia; ogni bambino nasce già con una quota di debito a suo carico; se non avessimo l’euro la nostra moneta avrebbe un valore inferiore del 40% rispetto a quello della moneta unica (con l’implicita ammissione che invece, ora, abbiamo una moneta per noi sopravvalutata della stessa paercentuale e questa sì che è concausa del declino!). Ognuna di queste amenità potrebbe essere il capitolo di un libro divulgativo che avrebbe un impatto molto forte nella direzione indicata da Guzzi.

- La fotografia del declino

Da circa 20 anni l’Italia ha smesso di crescere e sta vivendo un drammatico declino strutturale che ha inizio nella seconda metà deli anni ’90 proprio in coincidenza temporale con la fissazione del cambio nei confronti dell’ECU che poi, in continuità, è divenuto euro nel 1999. Due grafici fotografano la tempistica e l’entità del declino e non richiedono molti commenti.

Il grafico seguente (tratto da qui), mentre mostra la coincidenza temporale, dovrebbe anche aprire la strada all’ipotesi che vi possa essere una correlazione tra l’adozione dell’euro e il declino economico e dovrebbe anche costituire uno stimolo ad approfondire la conoscenza dei costi dell’adesione all’UE perché qualche volta può davvero accadere che “dopo” implichi anche “a causa di” (post hoc ergo propter hoc).

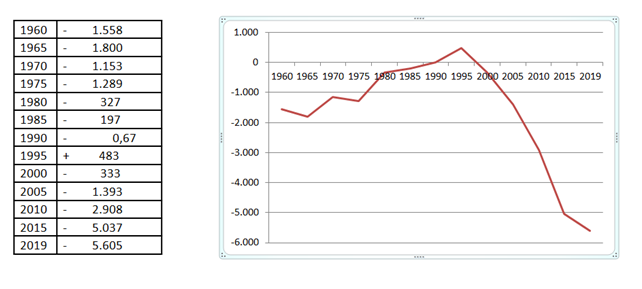

La coincidenza temporale appare ancora più marcata se confrontiamo il reddito pro capite italiano, in migliaia di euro, con la media dei 15 Paesi dell’eurozona più sviluppati (dati Eurostat). Dalla tabella seguente e dal relativo grafico è possibile rilevare che, dopo un lungo inseguimento culminato a metà degli anni ’90, la distanza del reddito pro capite italiano dalla media (livello zero nel grafico) è bruscamente tornata su valori negativi e fortemente decrescenti. Nel 1996 fu definitivamente stabilito il cambio della lira prima nei confronti dell’ECU divenuto poi euro.

Dal confronto dei due grafici emerge una più precisa puntualizzazione temporale dell’inizio del declino che viene a coincidere con la definitiva perdita della flessibilità del cambio.

Dalla metà degli anni ’90 il PIL pro capite italiano cresce ma inizia a crescere meno della media dell’Eurozona per poi rallentare in valore assoluto e, infine, per iniziare una discesa che a tutt’oggi non ha ancora recuperato il valore del 2008. Quegli anni segnano l’inizio del declino economico ormai strutturale dell’Italia e costituiscono la ineludibile base di riferimento temporale per la ricerca delle cause della crisi, ormai quasi trentennale, del nostro Paese.

Semplice coincidenza temporale? Sarebbe da temerari sostenerlo ponendosi in aperto contrasto con una letteratura, corposa e qualificata, che ha individuato complesse relazioni di causa ed effetto. Uno per tutti: “la causa della crisi è da attribuire alla struttura stessa dell’Eurozona e alle politiche da essa imposte non alle mancanze dei singoli Paesi” (J. E. Stiglitz, L’euro, Einaudi Editore, 2017, pag. 126).

Certo, se ne può discutere, ma chi vuole prendere la parola su questi temi non può ignorare un’area della letteratura così corposa e così qualificata e con questa dovrebbe confrontarsi se pretende di accreditarsi come esperto e se vuole essere credibile. Di più, di fronte alla gravità della situazione economica e della caduta in povertà di una così ampia fascia della popolazione, ignorare e negare le indicazioni della letteratura scientifica è da irresponsabili fomentatori di “una totale tabuizzazione del tema. L’euro è assurto a ruolo di indicibile, di totem, di feticcio. Invece di procedere in analisi equanimi, ci si nasconde dietro a una religiosità europeista spesso molto sterile”, come scrive Guzzi.

Invece di discutere nel merito, c’è chi adotta la strategia della negazione. Nega in modo apodittico l’esistenza stessa della relazione tra euro e declino. Non esiste; e se non esiste non è il caso di parlarne; punto e basta. Vengono in mente a questo proposito le parole di Baudelaire sulla strategia del demonio: “il più grande inganno di Satana è farci credere che non esiste”.

La strategia del negazionismo trova poi supporto nell’espediente dialettico del “benaltrismo”. Ma quale patologia dell’euro? “benaltri” sono i problemi e le cause. E così, in questo modo, l’europeista “convinto” (chissà perché poi sente il bisogno di rafforzare la propria posizione dichiarandosi anche convinto), si propone di ottenere il risultato di “sopire, troncare … troncare, sopire”. Allo stesso modo del conte zio, pretende di esercitare un’autorità d’influenza e lo fa per un fine malefico al servizio degli interessi del potere, e non a caso il conte zio è il personaggio più disprezzato dal Manzoni che lo considera una nullità, da confinare nell’anonimato, indegno perfino di essere identificato da un nome proprio di persona: il conte zio non ha un nome.

2. Una didascalia a corredo dei due grafici: al gioco dell’euro c’è chi vince e c’è chi perde; e l’Italia ha perso

Da 60 anni, da quando si è cominciato a parlare di un’area valutaria unica tra Stati sovrani europei, la letteratura economica, alimentata dai massimi esponenti della professione, ha evidenziato che il processo di integrazione, proprio per come è stato progettato, è fonte di vantaggi per alcuni e, simmetricamente, di svantaggi per altri.

Le parole chiave sono “concorrenza” e “competitività” non “cooperazione” e “solidarietà”. E non sono previsti correttivi a ristoro di chi si ritrova dalla parte sbagliata; anzi, l’intervento perequativo dello Stato nel mercato, a moderazione del conflitto distributivo e, a valle di questo, a tutela dei diritti sociali, è contrastato dalle regole che l’UE si è data ed è ostacolato dalle riforme che essa richiede ai Paesi membri. Le regole del gioco sono quelle del mercato e della concorrenza che premiano e penalizzano. Tutto questo sarebbe nobilitato dall’intento di dare la massima realizzazione alla logica del mercato e a quanto ancora oggi si racconta in quasi tutte le aule di Economia: se ognuno persegue il suo personale interesse ecco che, magicamente, attraverso un processo di eterogenesi dei fini, si realizza il miglior benessere collettivo; si racconta infatti che il mercato, se non lo si contrastasse con l’invadenza dell’intervento pubblico, avrebbe in sé la capacità di realizzare condizioni di equità distributiva, di giustizia sociale, perché darebbe ad ognuno quel che gli spetta in ragione della sua produttività marginale. Ma questo accade soltanto nei libri di testo. La realtà è molto diversa.

La democrazia, la politica e l’intervento dello Stato nell’economia a fini perequativi volti a realizzare un capitalismo temperato, e non sordo rispetto ai valori dell’uguaglianza e della giustizia sociale, sono considerati nemici del mercato e vengono fortemente depotenziati dalle regole comunitarie ispirate alla dottrina ordoliberale. Tutto questo è quanto di più lontano si possa immaginare rispetto al progetto di società prefigurato nella nostra Costituzione. L’Italia è stata fortemente penalizzata dalle dinamiche comunitarie, anche più di altri Stati, proprio per la difficoltà di adeguare il proprio modello sociale (e gli assetti giuridici, economici, politici e sociali) al paradigma imposto dall’UE, costruito sull’impronta del modello tedesco dell’economia sociale di mercato, modello dal quale il nostro Paese era distante anni luce. Il paradosso è che, proprio ora che ci stiamo avvicinando al modello tedesco, questo sta mostrando tutte le sue incongruenze e sta penalizzando l’intera Eurozona.

In altre parole, l’adesione alle regole dell’UE costituisce un vincolo esterno che impone un adeguamento al modello economico-sociale comunitario; al contempo, agisce da freno un vincolo interno costituito dalla resistenza al cambiamento che si contrappone alla pressante richiesta di modificare consolidati assetti giuridici, economici e sociali connaturati nel progetto di società prefigurato dalla nostra Costituzione, e parzialmente realizzato nei primi trenta anni del dopoguerra, in attuazione di una “visione del mondo” caratterizzata da principi fortemente radicati, per diversi aspetti, nel cristianesimo e nell’ideologia socialista e, in campo economico, ispirati alla teoria keynesiana. Questi principi non trovano corrispondenza nel progetto di società che anima la costruzione europea e, anzi, in molti casi risultano decisamente incompatibili con quest’ultima. Il vincolo esterno ha imposto, e impone tuttora, una radicale trasformazione dell’ordine sociale del nostro Paese in attuazione di provvedimenti di adeguamento al modello comunitario che vengono comunemente definiti “riforme strutturali“. Si tratta di provvedimenti che, in molti casi, sarebbe più corretto definire “controriforme” poichè vanno nella direzione opposta alle riforme sociali realizzate nel trentennio successivo alla seconda guerra mondiale in attuazione dei principi costituzionali.

I soggetti premiati e quelli puniti dalle regole del gioco comunitarie sono in prima istanza i paesi membri nella loro collettività ma, soprattutto, all’interno di questi, vengono premiate e punite intere classi sociali contrapposte, quanto meno quelle che da un lato, in diversi modi, traggono il proprio reddito dal capitale e, dall’altro, quelle che campano vendendo il proprio lavoro. Chi voleva capire, ha avuto dalla letteratura tutto quello che serve per apprendere una verità incontestabile: la moneta comune e l’apparato istituzionale dell’Ue sono strumentali alla realizzazione di un progetto politico che soggettivamente può essere condiviso o meno; è peraltro oggettivamente innegabile che questo progetto politico ha generato – come era nelle intenzioni iscritte nel suo DNA – vincitori e perdenti e non ha nemmeno giovato all’eurozona nel suo complesso fallendo palesemente l’obiettivo dichiarato di realizzare un’area fortemente competitiva: il confronto con la Cina e con gli Stati Uniti è eclatante.

3. Gli Stati Uniti d’Europa: l’asso nella manica dell’eurofilo senza se e senza ma

Il “sogno” degli Stati Uniti d’Europa è l’asso pigliatutto, la carta che l’eurofilo tiene stretta per il finale di partita con l’obiettivo di giocarla per ultima e vincere così la partita. Non si rende conto l’eurofilo che, in realtà, si tratta della carta che regge l’intero castello di carte da lui costruito. Se la togli viene giù tutto. La stragrande maggioranza delle persone che conosco sono certe che l’UE sta seguendo un percorso lineare, diretto, ma ancora incompleto, che porterà alla creazione di uno Stato europeo. Sono altrettanto certo che, se prendessero coscienza che questa prospettiva appartiene esclusivamente alla dimensione del mito e che non ha nessuna radice nella realtà, la loro eurofilia probabilmente si scioglierebbe come neve al sole.

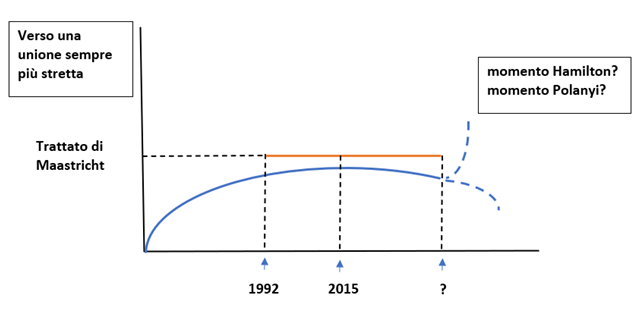

Nella logica comunicativa che ho sopra proposto, si tratta di argomentare che il processo di integrazione designato dai Trattati è già completato; è pervenuto al suo punto d’arrivo, non può andare oltre e, anzi, invece che andare avanti ha iniziato un percorso inverso. Ho rappresentato queste considerazioni nel grafico seguente.

Sull’asse verticale è misurato il percorso verso un’unione sempre più stretta. Ever closer union: con queste tre parole, e niente più, l’UE esprime i suoi programmi per il futuro. Dice che vuole andare avanti ma non dice dove. Parole senza responsabilità, cui non corrisponde un contenuto. Una formula vuota che elude la sostanza dei problemi. In realtà l’unione è cresciuta per via incrementale, un pezzo per volta, senza una tabella di marcia, senza dichiarare dove vuole andare.

Sull’asse orizzontale è riportato il tempo. La curva blù indica il percorso svolto nel tempo verso un’unione sempre più stretta. La semiretta rossa rappresenta un asintoto orizzontale, una barriera ad ulteriori sviluppi dell’unione, introdotto il 7 febbraio 1992 con il Trattato di Maastricht. Il Trattato in effetti si oppone ad ulteriori sviluppi che facciano avanzare l’unione oltre la dimensione economica verso la dimensione politica, non solo non lo prevede ma, di più, lo vieta. È vero il contrario di quanto sognano gli euro-sonnambuli: l’integrazione economica, per come è stata costruita e disciplinata non solo non conduce verso l’integrazione politica, ma la impedisce rendendo non praticabile una unione di trasferimenti, come avviene in ogni Stato unitario.

Ma c’è di più; a partire dal 2015, la curva del percorso subisce un arretramento. Questa inversione sta a rappresentare il fatto che la stessa integrazione economica, sotto la pressione di crisi di vario genere, mostra la propria insostenibilità, e deve fare passi indietro. Da qui la progressiva abiura di alcuni principi costitutivi, veri e propri dogmi dell’architettura ordinamentale dell’unione, abiura necessaria per tenere in piedi l’edificio: l’acquisto di titoli pubblici da parte della BCE con la conseguente monetizzazione dei debiti pubblici nazionali; il debito pubblico contratto dalla Commissione per il finanziamento del NGEU; il via libera agli aiuti di Stato; l’attivazione di una politica industriale a beneficio dell’industria automobilistica. In realtà stiamo assistendo al meno Europa.

L’idea di costituire una unità europea che sia non soltanto economica (il mercato comune, la moneta condivisa, la banca centrale europea) ma che sia anche unione autenticamente politica, una realtà statuale sovrana, non è sostenuta da alcun leader politico europeo, da nessun partito, in nessun paese. Non è scritta nei Trattati e non è programmata in alcun documento ufficiale dell’Unione Europea. Al contrario, i governanti degli Stati membri tendono a tenere ben stretto quel che rimane della sovranità nazionale. Le Corti Costituzionali nazionali accendono il semaforo rosso ogni volta che l’UE tende ad allargarsi oltre quanto stabiIito dai Trattati ponendosi in contrasto con le leggi fondamentali nazionali. I veri sovranisti oggi sono gli Stati membri, non coloro che si permettono di evidenziare quanto l’Unione Europea sia lontana e, soprattutto, profondamente diversa (ed esiziale per l’Italia) rispetto all’idea che i sognatori hanno dell’Europa.

Per valutare quanto sia credibile e praticabile un “momento Hamilton” di trasformazione dell’UE sullo schema di quanto avvenuto negli USA è suffciente dare risposte alle seguenti domande: quanto è realistico pensare che gli Stati membri all’unanimità possano riscrivere i Trattati nel senso auspicato? quanto è credibile che i Paesi membri decidano di aderire ad un ordinamento federale che li priverebbe di ogni sovranità allo stesso modo in cui ne sono privi i singoli Stati della federazione americana? quanto è probabile che i cittadini della Germania siano disponibili a rinunciare alla loro Costituzione? quanto è pensabile che un cittadino della Baviera o della Lombardia possa gradire che le imposte da lui versate vadano a beneficio di cittadini della Moldova o dell’Estonia? O accadrà, invece, che possa verificarsi un “momento Polanyi”, come indicato dal fondatore dell’antropologia economica? il momento in cui, come la storia insegna, la pressante richiesta di protezione sociale contro l’oppressione esercitata dall’espansione dei mercati spinge nella direzione del ripristino della dimensione nazionale.

È una costruzione, quella attuale, che è caratterizzata da un paradosso: non ha, e soprattutto non vuole avere, una dimensione politica, autonoma e sovrana di tipo statuale, ma ha connaturato ab origine nel proprio assetto istituzionale un contenuto fortemente politico. Nell’UE non è necessario “governare”, non c’è bisogno dello Stato, della politica, di compiuti poteri legislativi ed esecutivi: le scelte politiche, quanto meno in materia economica, sono già state fatte; sono stabilite a monte, sin dall’origine, e sono cristallizzate nei Trattati, una volta per tutte. La costruzione che è stata realizzata presenta un evidente deficit democratico. La democrazia implica che, con il voto, gli elettori possano cambiare la politica. In Europa no: la sovranità che è consentita al popolo è soltanto la possibilità di cambiare il governo nazionale ma senza cambiare politica economica, perché questa è impostata sul pilota automatico determinato dalle regole europee. È stata de-potenziata la reale possibilità di incidere con il voto sulle scelte di politica economica perché la cassetta degli attrezzi degli esecutivi nazionali, qualsiasi colore essi abbiano, è stata svuotata e la politica economica è confinata su binari già fissati da regole e trattati. La democrazia riduce così il proprio campo di esistenza. Al resto provvede il mercato, tenuto al riparo dalle interferenze e dalle distorsioni prodotte dalle istanze democratiche.

I sognatori sonnambuli non hanno capito che l’ordinamento istituito dai Trattati non si colloca nella direttrice del loro sogno, non è una tappa nel percorso che porta ad un nuovo Stato sovrano, gli Stati Uniti d’Europa. Si è realizzato un altro sogno, ben diverso, che si colloca nella direzione opposta. È il sogno di coloro che si proponevano di liberare l’economia dall’ “ingombrante” presenza pubblica; si proponevano di liberare il mercato dagli effetti “distorsivi” generati dall’intervento dello Stato nel conflitto distributivo e a garanzia dei diritti sociali attraverso politiche di welfare; si proponevano di sottrarre agli Stati le sovranità nazionali sulle politiche economiche e non certo per riproporle in una dimensione statuale più grande a livello accentrato.

L’obbiettivo era ed è la realizzazione di una società il più possibile spoliticizzata, una società degli individui e dei loro comportamenti razionali in risposta agli stimoli del mercato. Tutto ciò come condizione per il “logico compimento del programma liberale”, secondo l’auspicio di Friedrik von Hayek (“The economic conditions of interstate federalism” (qui in italiano). L’obbiettivo, raggiunto e consolidato nell’attuale assetto dell’unione, era ed è il de-potenziamento degli Stati nazionali, lo svuotamento dei poteri di intervento pubblico, non certo l’obbiettivo di costruire un nuovo Stato, più grande, che riproponesse su scala più ampia, a livello europeo, il modello degli Stati nazionali. Al contrario, si è realizzato un assetto ordinamentale pienamente organico all’ideologia neoliberale; un assetto che, come auspicato da von Hayek, “non sia una semplice alleanza, né una completa unificazione”; un assetto che è qualcosa in più di un accordo intergovernativo ma molto meno di uno Stato federale; non una semplice organizzazione internazionale, né un superstato. Un assetto che, secondo il progetto di von Hayek e dell’ideologia ordoliberale, avrebbe portato al confinamento degli Stati nazionali al mero compito di stabilire le regole per il corretto funzionamento del mercato.

Quello che è stato realizzato non è un assetto istituzionale da completare nella continuità. È già completo. Non è un edificio cui, rispetto al progetto, manca ancora qualche piano. L’edificio è stato progettato per essere come è. Non ci sono carenze od errori progettuali da correggere: lo si voleva così e lo si è realizzato così, in piena rispondenza al progetto che, a sua volta, era pienamente rispondente ad una ben definita impostazione ideologica.

Se si vorrà costruire un edificio diverso, si dovrà elaborare un nuovo progetto, fondato su una idea progettuale molto diversa e si dovrà ricostruire a partire dalle fondamenta. “Ma una cosa è certa: questa forma simil-statale dell’Europa non potrà essere quella certo molto evocativa ma anche molto fuorviante invocata dai federalisti degli Stati Uniti d’Europa” (A. Bolaffi, La fuorviante utopia degli Stati Uniti d’Europa, qui). Lo Stato federale non può essere un modello per il futuro per la semplice ragione che questo, come gli Stati nazionali, è concepito in base all’idea di sovranità statuale mentre l’idea che sta alla base del progetto di integrazione europea nasce, al contrario, proprio dall’istanza del superamento degli Stati-nazione e della loro sovranità.

Quando l’UE si interroga sul suo futuro, ci conferma che il sogno degli Stati Uniti d’Europa non è nemmeno preso in considerazione. Si è conclusa il 9 maggio 2022, ed è durata un anno, la Conferenza sul futuro dell’Europa voluta dal Presidente francese Macron nel marzo del 2019. La mission della Conferenza è stata delineata in una Dichiarazione comune, adottata nel marzo 2021 dai Presidenti degli organi dell’UE (Parlamento, Consiglio, Commissione), nella quale essi hanno indicato un elenco di temi, da prendere in considerazione e sui quali dibattere, suddivisi in nove gruppi: [1] cambiamento climatico e ambiente; [2] salute; [3] un’economia più forte, giustizia sociale e posti di lavoro; [4] l’UE nel mondo; [5] valori e diritti, stato di diritto, sicurezza; [6] trasformazione digitale; [7] democrazia europea; [8] migrazioni; [9] istruzione, cultura, giovani e sport.

Insomma, l’Unione Europea si è interrogata sul suo futuro ma non ha nemmeno preso in considerazione l’opportunità di mettere all’ordine del giorno e di avviare una discussione in merito ai passi necessari, il tragitto, verso un assetto statuale di tipo federale. L’U.E. guarda al suo sviluppo futuro, ma non traccia una rotta. Siamo all’ufficialità: l’UE ci comunica ufficialmente che nel suo futuro, nell’orizzonte che intende esplorare, non è contemplato il percorso verso la costituzione di uno Stato federale. Con buona pace dei sonnambuli. Non se ne parla. Nemmeno a quel livello retorico che spesso indora le false buone intenzioni. Nella Relazione Finale (qui) non vi è cenno alcuno a prospettive di avanzamento dell’integrazione verso un orizzonte federale. Ma anche con riferimento ai nove temi trattati, la Relazione Finale rinvia ad un futuro indefinito ogni eventuale ipotesi di modifica dei Trattati. E comunque, al fine di sgombrare il campo da ogni dubbio in merito a eventuali prospettive di modifica, nello stesso giorno dell’evento conclusivo della Conferenza (9 maggio 2022), i governi di 13 Stati membri hanno sottoscritto un documento congiunto (qui) nel quale dichiarano che non sosterranno “tentativi sconsiderati e prematuri di avviare un processo di modifica dei Trattati“.

Anche in precedenti documenti programmatici, gli organi dell’UE non sono mai andati oltre i confini dell’unione economica e monetaria e non hanno mai fatto cenno alla prospettiva di un’unione politica. Non lo hanno fatto nella relazione dei quattro Presidenti “Verso un’autentica Unione economica e monetaria“, nel “Piano per un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita” della Commissione, nella nota “Verso una migliore governance economica della zona euro: preparativi per le prossime fasi“, nella relazione dei cinque Presidenti “Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa“.

Ovviamente ciò non esclude che se ne possa parlare in futuro. Ma quanto è realistico alimentare questa aspettativa? Forse, uno sguardo alla storia può aiutare. Lo dico con le parole di Carlo Galli (qui e più diffusamente qui) “la creazione di soggetti politici unitari, cioè realmente sovrani (come dovrebbe essere l’Europa), non nascono a tavolino dai trattati. La sovranità, quando è già in essere, si esercita e si manifesta attraverso il diritto, ma per venire al mondo ha bisogno di un investimento di energia enorme. Fuor di metafora, le sovranità nascono da guerre di liberazione, da guerre civili, da rivoluzioni o collassi di sistemi istituzionali. Cioè nascono da cesure, dall’esercizio di potere costituente. Far nascere una sovranità politica europea attraverso le contrattazioni fra le sovranità dei singoli Stati dell’Unione è praticamente impossibile. Non è mai successo e non succederà mai”.

Scrive Lucio Caracciolo (La Stampa, La pace è finita, 16.11.2022) “L’idea d’Europa è immortale. Perché perfettamente irrealistica. Utopia intonsa, puro postulato. Congettura inconfutabile: impossibile calarla dal cielo delle idee alla terra della storia … la forza di ogni utopia sta nel restar tale. Non mettendosi alla prova o rifiutandone gli esiti, resta articolo di fede … l’europeismo ideale è indifferente alle miserie dell’europeismo reale … il fascino dell’incompiuto supera quello di qualsiasi progetto “realizzato” … l’imperfezione esalta l’assoluta astratta perfezione, non compromessa dall’impatto con luoghi e calendari umani … dell’Europa non si può dubitare. È tabù”.

Si riconosce che, oggi, la costruzione europea e le sue regole sono insoddisfacenti e per molti aspetti disfunzionali, ma la rappresentazione mitologica ci invita a dare un senso all’austerità, alla svalutazione interna, ai sacrifici, al declino economico, al crollo dei salari reali. Ci spinge a non guardare ai problemi del presente ma ad alzare lo sguardo verso immaginifiche soluzioni future, prospettive appaganti che distolgono dal contingente, rendono miopi in riferimento al presente e giustificano, dando loro un senso, i costi e i sacrifici attuali, patiti con sofferenza lungo il percorso di avvicinamento alla terra promessa. Una rappresentazione degna di fede, capace di alimentare un credo collettivo. Un pensiero mitologico che racconta un futuro ricco di prospettive catartiche presentandole come assiomi, come dogmi che, come tali, non necessitano di essere vagliati alla luce della ragione, non hanno bisogno di essere supportati da analisi, da verifiche e da dimostrazioni e non lasciano spazio al dubbio, sono veri in sé.