Carlo Cottarelli conosce molto bene i problemi che l’Italia ha incontrato a seguito dell’adozione dell’euro. In particolare, riconosce una verità incontestabile: la moneta comune risponde ad un progetto politico, che può essere soggettivamente condiviso o meno; è peraltro oggettivamente innegabile che il progetto politico che sta a monte dell’euro ha generato gravi problemi economici per alcuni Paesi dell’Eurozona e, per contro, ha prodotto vantaggi per altri.

All’interno dell’Eurozona ogni paese si batte per i propri interessi nel quadro di “un’economia sociale di mercato fortemente competitiva” (art.3 TUE) in cui vince il competitore più forte e, al contrario, il competitore più debole perde in un gioco a somma zero. Il Parlamento e la Commissione, organi che dovrebbero esprimere l’interesse unitario europeo hanno campi d’azione limitati e nei processi decisionali hanno peso modesto rispetto al Consiglio Europeo, luogo di confronto e di scontro tra i leader nazionali. Non esiste un interesse europeo di ordine superiore rispetto agli interessi nazionali. Le parole chiave non sono cooperazione e solidarietà, come molti vorrebbero, ma concorrenza e competizione, esattamente l’opposto. Ci sono vincitori e ci sono perdenti, non solo tra Stati, ma anche e soprattutto tra classi sociali e tra capitale e lavoro. Le regole del gioco sono quelle del mercato e della concorrenza che premiano e penalizzano. La democrazia, la politica e l’intervento dello Stato nell’economia a fini perequativi volti a realizzare un capitalismo temperato, e non sordo rispetto ai valori dell’uguaglianza e della giustizia sociale, sono considerati nemici del mercato e vengono fortemente depotenziati dalle regole comunitarie ispirate alla dottrina ordoliberale.

Tutto questo è quanto di più lontano si possa immaginare rispetto al progetto di società prefigurato nella nostra Costituzione. Cottarelli riconosce che l’Italia è stata fortemente penalizzata, anche più di altri Stati, proprio per la difficoltà di adeguare il proprio modello sociale (e gli assetti giuridici, economici, politici e sociali) al paradigma imposto dall’UE, costruito sull’impronta del modello tedesco dell’economia sociale di mercato, modello dal quale il nostro Paese era distante anni luce. In altre parole, l’adesione alle regole dell’UE costituisce un vincolo esterno che impone un adeguamento al modello economico-sociale europeo; al contempo, agisce da freno un vincolo interno costituito dalla resistenza al cambiamento che deriva dall’esigenza di modificare consolidati assetti giuridici, economici e sociali connaturati nel progetto di società prefigurato dalla nostra Costituzione, e parzialmente realizzato nei primi trenta anni del dopoguerra, in attuazione di una visione del mondo caratterizzata da principi fortemente radicati, per diversi aspetti, nel cristianesimo e nell’ideologia socialista e, in campo economico, ispirati alla teoria keynesiana, principi che non trovano corrispondenza nel progetto di società che anima la costruzione europea e, anzi, in molti casi risultano decisamente incompatibili con quest’ultimo. Il vincolo esterno ha imposto, e impone tuttora, una radicale trasformazione dell’ordine giuridico, economico e sociale del nostro Paese in attuazione di provvedimenti di adeguamento al modello comunitario che vengono comunemente definiti “riforme strutturali”. Si tratta di provvedimenti che, in molti casi, sarebbe più corretto definire “controriforme” poichè vanno nella direzione opposta alle riforme sociali realizzate nel trentennio successivo alla seconda guerra mondiale in attuazione dei principi costituzionali.

In sintesi, al di là della condivisione o meno dei principi sui quali si regge la costruzione europea, è innegabile che questa ha definito un terreno di confronto (l’economia sociale di mercato fortemente competitiva) e regole del gioco (principi dell’ordoliberalismo) che hanno comportato, per l’Italia, un percorso di adeguamento tutto in salita a causa di condizioni di partenza molto penalizzanti; basti pensare al debito pubblico e al differenziale di inflazione che hanno costituito veri e propri handicap nel gioco competitivo.

Nel suo libro “I sette peccati capitali dell’economia italiana“, Cottarelli riconosce la difficoltà dell’Italia a convivere con l’euro (è il settimo peccato capitale), ma mi sembra che le sue analisi mettano in evidenza profili parziali finendo per rappresentare soltanto una mezza verità. Credo, infatti, che la sua analisi sul tema dell’euro sconti un condizionamento aprioristico legato alla sua piena condivisione del progetto politico che sta a monte del Trattato di Maastricht e della creazione dell’Unione Europea. Progetto che per molti economisti rappresenta la variabile indipendente, rispetto alla quale ogni altra variabile deve adeguarsi ad ogni costo; e se l’adeguamento comporta freno allo sviluppo e caduta del reddito pro capite, questi non sono altro che il prezzo da pagare, oggi, per un futuro di pace e di benessere. Un futuro che, in realtà, non corrisponde ad un programma definito che impegni i Paesi membri a realizzare un progetto realmente federativo, un progetto, questo, che non è contemplato dai Trattati. Anzi, a ben vedere, i Trattati pongono insormontabili ostacoli alla sua realizzazione. Un futuro, quindi, soltanto auspicato che, dopo settant’anni di attesa, sposta continuamente in avanti il proprio orizzonte e si perde in una visione indefinita, ormai mitologica, gli Stati Uniti d’Europa, un esito dell’integrazione europea che non ha alcun radicamento nella realtà ed ha il suo campo di esistenza soltanto in una dimensione onirica, il sogno europeo.

L’aprioristica condivisione del progetto politico finalizzato al trionfo del liberismo, porta a colpevolizzare i Paesi che sono risultati perdenti, condannati perché non avrebbero saputo adeguarsi alle nuove regole del gioco. Chi ha una visione dei problemi non viziata da un pregiudizio ideologico ritiene, invece, che << la causa della crisi è da attribuire alla struttura stessa dell’Eurozona e alle politiche da essa imposte non alle mancanze dei singoli Paesi >> (J. E. Stiglitz, L’euro, Einaudi Editore, 2017, pag. 126).

Qui, in sintesi, il video nel quale Cottarelli espone la sua analisi del settimo peccato

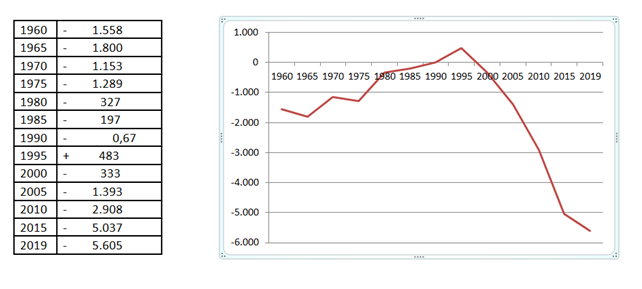

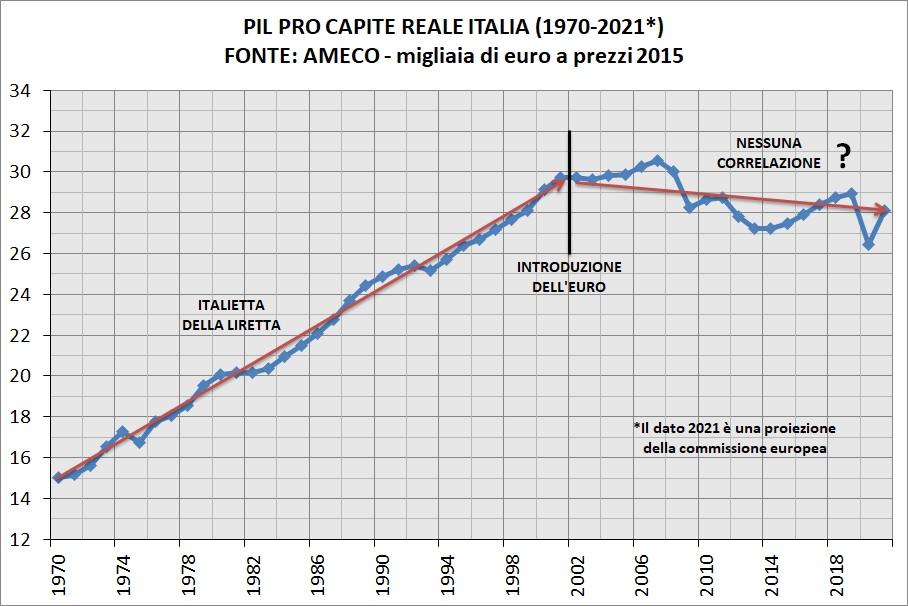

Il suo riferimento alla dinamica del reddito pro-capite italiano in rapporto alla media dei principali Paesi dell’Eurozona è rappresentato in questo grafico (tratto da qui) che riporta il divario del reddito pro-capite italiano, in migliaia di euro, dalla media dei 15 Paesi più sviluppati (dati Eurostat).

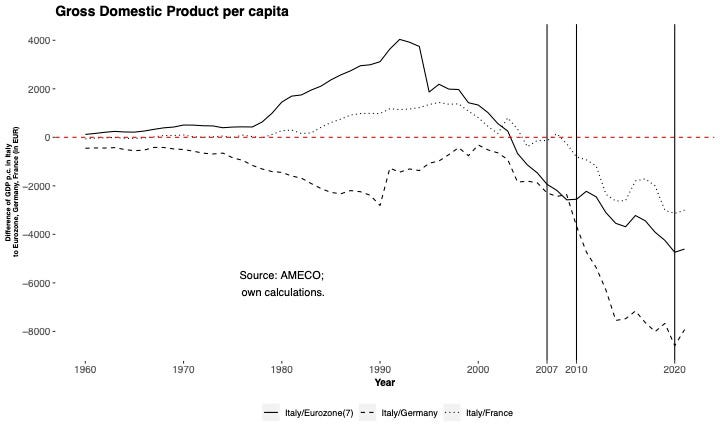

Dalla tabella e dal relativo grafico è possibile rilevare che, dopo un lungo inseguimento culminato nel 1995, la distanza del reddito pro capite italiano dalla media (livello zero nel grafico) è bruscamente tornata su valori negativi e fortemente decrescenti a partire dal 1996, anno nel quale fu definitivamente stabilito il cambio della lira prima nei confronti dell’ECU e poi dell’euro. Quegli anni segnano l’inizio del declino economico ormai strutturale dell’Italia e costituiscono la ineludibile base di riferimento temporale per le diverse interpretazioni proposte dagli economisti in ordine alle cause della crisi, ormai quasi trentennale, del nostro Paese. L’analisi delle cause del declino è spesso viziata da visioni ideologiche preconcette che alimentano falsi miti. Un’interessante rassegna di questi ultimi è proposta qui (e tradotta in italiano qui) da Philipp Heimberger (in Challenging myths about Italy’s economy and macro policies,10.11.2022), da cui è tratto il grafico seguente che restringe il confronto del reddito pro capite al differenziale rispetto alla Francia (linea punteggiata) e rispetto alla Germania (linea tratteggiata) e lo allarga con riferimento all’intera Eurozona (linea continua). Nella seconda metà degli anni ’90, il reddito pro capite italiano era di poco inferiore a quello tedesco, superiore a quello francese e tra i più alti nell’Eurozona.

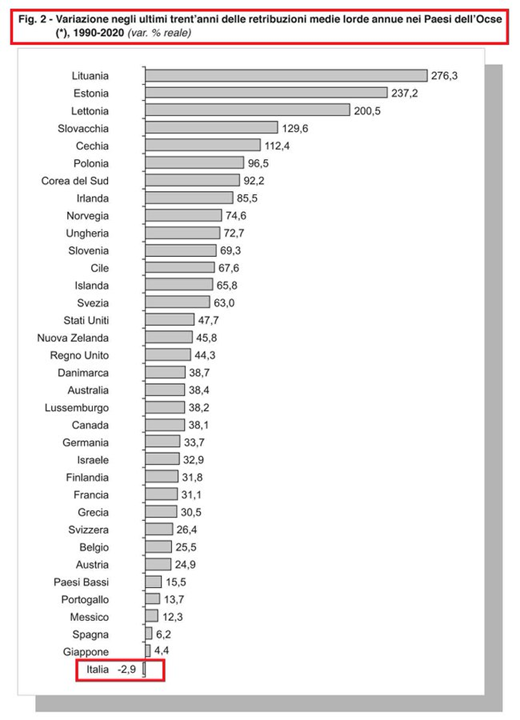

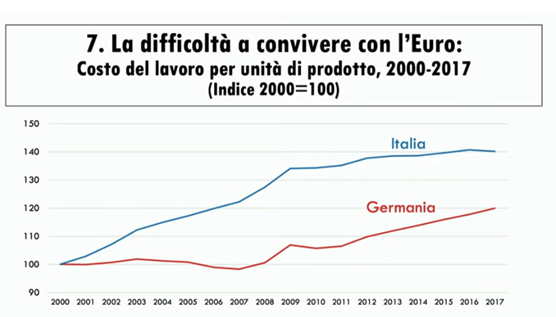

Quanto all’analisi che Cottarelli propone nel video, due puntualizzazioni mi sembrano necessarie al fine di evidenziarne la parzialità e il facile gioco della colpevolizzazione della vittima. La prima riguarda il costo del lavoro. Sembrerebbe, dall’analisi di Cottarelli, che in Italia si sia fatta una politica salariale eccessiva e non sostenibile, politica che il Paese avrebbe pagato in termini di perdita di competitività. Questi dati (fonte OCSE), al contrario, indicano l’enorme pressione che la partecipazione all’Eurozona ha esercitato sul costo del lavoro, in Italia, a sostegno della competitività.

In realtà, l’analisi sulla competitività deve essere riferita non al costo del lavoro in valore assoluto ma al costo del lavoro per unità di prodotto, il CLUP, che è dato dalla combinazione del costo del lavoro con la produttività del lavoro.

[Per essere chiaro: se un’impresa ha un costo del lavoro più elevato rispetto ai concorrenti, perché paga stipendi più alti ma, nel contempo, i suoi dipendenti producono un numero ampiamente maggiore di prodotti finiti, allora il costo del lavoro che grava su ogni singolo prodotto (CLUP), da recuperare attraverso il prezzo di vendita, risulta inferiore a quello dei concorrenti e rende l’impresa più competitiva.]

Il confronto con la Germania, proposto da Cottarelli, non chiarisce che la Germania ha potuto contenere il CLUP al di sotto di quello italiano combinando una maggiore produttività con una politica molto restrittiva del costo del lavoro. Il costo del lavoro non ha seguito la dinamica crescente della produttività e, per diversi anni, è addirittura diminuito in termini reali, cioè è cresciuto meno del tasso di inflazione, come è rilevabile dal seguente grafico (qui).

In altri termini, non è stata l’Italia a perdere competitività come conseguenza di un CLUP fuori equilibrio. E’ stata la Germania ad acquisire competitività nei confronti delle imprese italiane delocalizzando le produzioni in Paesi a basso costo del lavoro e facendo dumping salariale a discapito dei lavoratori tedeschi ai quali, non solo non sono stati riconosciuti incrementi stipendiali in linea con la crescita della produttività ma, per alcuni anni, non è stato nemmeno riconosciuto l’adeguamento all’inflazione (vedi la fase discendente della linea verde nel periodo 2004-2009). Per un’analisi approfondita della condizione dei lavoratori in Germania, consiglio la lettura di questo libro edito dall’Università Bocconi che, per me, è risultato sorprendente:

La seconda puntualizzazione riguarda il tema della svalutazione della lira nei confronti del marco prima dell’euro. Nei 25 anni dal1971 (caduta del sistema di cambi fissi stabilito a Bretton Woods) al 1996 (fissazione del cambio della lira con l’ECU) la lira aveva perso l’83% del proprio valore nei confronti del marco.

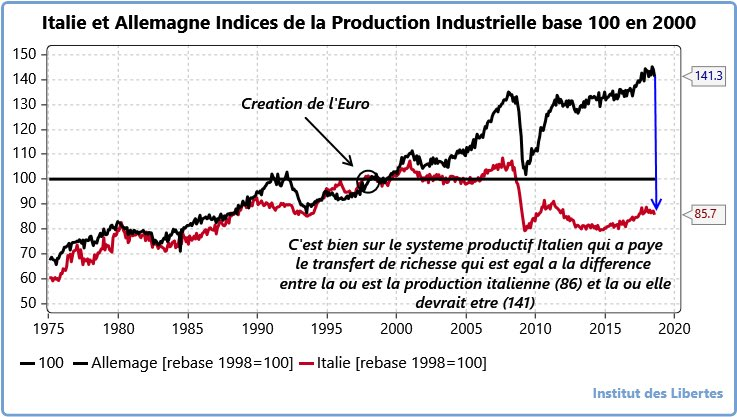

Detto in altri termini, prima dell’euro il costo dei prodotti tedeschi per gli italiani (nostre importazioni, per esempio un’Audi) è costantemente cresciuto per effetto della svalutazione della lira. Al contrario, i prodotti italiani (nostre esportazioni, per esempio una Panda) risultavano più convenienti per gli acquirenti tedeschi. La prima impressione che si ha guardando il grafico: ma come diavolo poteva reggere l’economia italiana dopo l’adozione dell’euro? Quali straordinari adeguamenti sarebbero stati necessari per mantenere il reddito pro-capite ante euro e per essere assolti dal settimo peccato capitale? Guardiamoci intorno: quante Audi in Italia dopo il 1996 (moltissime) e quante Panda in Germania (pochissime)? Lo possiamo vedere in modo molto evidente da questo grafico

che riporta l’indice della produzione industriale prima e dopo l’euro (in rosso l’italia, in nero la Germania).

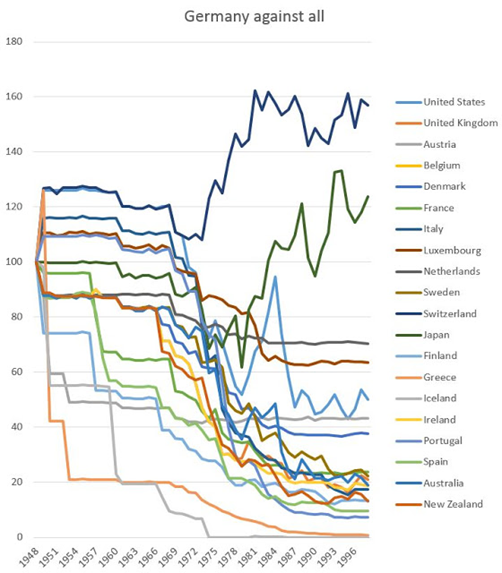

Attenzione però, quando si parla di una variazione del cambio tra due monete, è evidente che il fenomeno ha due facce: la svalutazione di una delle due monete e, altra faccia della stessa medaglia, la corrispondente rivalutazione dell’altra. Allora, era la lira a svalutare nei confronti del marco o era il marco a rivalutare nei confronti della lira quale logica conseguenza del suo surplus commerciale ? Il grafico seguente tratto da un post di Alberto Bagnai (qui)

mostra chiaramente che, fatto pari a cento il cambio con il marco nel 1948, soltanto due monete (il franco svizzero e lo yen) hanno rivalutato nei confronti della moneta tedesca nel periodo compreso tra il 1948 e il 1996. Tutte le altre (lira compresa) hanno perso valore nei confronti del marco o, come altrimenti si può dire, il marco ha rivalutato nei confronti di tutte le valute europee. Era, questo, un grave problema per la Germania che, in tutto il dopoguerra, ha impostato il proprio modello di sviluppo sulle esportazioni e sul contenimento della domanda interna (consumi e investimenti domestici). La fissazione dei cambi fra le monete europee, prima con il Sistema Monetario Europeo e poi con l’euro, non è stata fatta per impedire alla lira di guadagnare competitività con la svalutazione. E’ stata fatta per liberare la Germania dalle conseguenze negative della rivalutazione del marco nei confronti di tutte le monete europee. Il grafico della produzione industriale testimonia che il nuovo sistema ha funzionato per la Germania. Molto meno per l’Italia. Certo, non è necessariamente vero che “dopo l’euro” significhi anche “a causa dell’euro” (post hoc, ergo propter hoc). Ma, allora, qual è la spiegazione ? Cosa è accaduto di così drammatico, a parte l’introduzione dell’euro ? Perché invece di crescere, come è la norma nelle economie sviluppate, siamo più poveri di vent’anni fa ? Perché ci allontaniamo sempre più dalla media europea ?

Guardando quest’ultimo grafico, qualche dubbio sulla correlazione tra adozione dell’euro e declino economico dovrebbe sorgere e dovrebbe anche nascere qualche stimolo ad approfondire la conoscenza dei costi dell’adesione all’UE (magari comparandoli con i benefici) perché qualche volta può davvero accadere che “dopo” significhi anche “a causa di“.

Cosa è successo dopo Maastricht? Con l’adozione della moneta comune si sono verificati due fenomeni nuovi ampiamenti sottovalutati nelle analisi che hanno preceduto il Trattato di Maastricht. In primo luogo, l’adozione dell’euro ha facilitato la formazione di elevati squilibri commerciali tra i Paesi membri. In secondo luogo, si è radicalmente modificato il sistema di aggiustamento degli squilibri nella bilancia commerciale. Abbiamo sostituito la svalutazione esterna (variazione del cambio) con la svalutazione interna (austerity) con una differenza fondamentale: il primo è un sistema simmetrico, il secondo è asimmetrico. Nel primo caso, l’aggiustamento avveniva attraverso il mercato e per effetto del sistema dei prezzi: con la svalutazione della lira (e rivalutazione del marco, non dimentichiamolo) le merci tedesche diventavano meno convenienti per gli acquirenti esteri (meno esportazioni della Germania) e i tedeschi, con la rivalutazione del marco, trovavano più conveniente acquistare prodotti di altri Paesi (più importazioni della Germania). Simmetricamente, si avvantaggiavano le esportazioni italiane e per gli italiani risultava meno conveniente acquistare all’estero con evidenti vantaggi per le produzioni domestiche. Insomma, l’onere dell’aggiustamento dello squilibrio gravava, in direzioni opposte, sia sull’Italia, sia sulla Germania e il riequilibrio era il risultato di azioni bilaterali contrapposte, ma convergenti verso il riequilibrio delle bilance commerciali.

Cessato questo meccanismo con la moneta comune, l’onere dell’aggiustamento è diventato asimmetrico e grava soltanto sul Paese in deficit commerciale che si trova costretto a deflazionare il sistema economico, sotto la pressione delle regole europee e dei mercati, con politiche restrittive volte a frenare la domanda interna attraverso riduzioni della spesa pubblica e aumento della pressione fiscale. Il risultato è la riduzione del reddito disponibile, con due conseguenze. In primo luogo, riducendo la domanda si riducono le importazioni. In secondo luogo, con la diminuzione del reddito (congiuntamente con le riforme strutturali del mercato del lavoro) si contiene il costo del lavoro (la disoccupazione contiene la domanda di incrementi salariali) e si rendono più competitive le nostre esportazioni. Nessuna pressione, invece sull’altra faccia dello squilibrio: nulla obbliga il Paese in surplus a fare il contrario, cioè ad adottare politiche espansive (aumento della spesa pubblica). Anzi, potrebbe addirittura accadere (come in realtà è accaduto sistematicamente e per lungo tempo) che anche la Germania, per sostenere le sue esportazioni, adotti politiche di contenimento della domanda interna e del costo del lavoro; cioè, anziché fare la propria parte nel processo di aggiustamento, “remi contro” annullando in tutto o in parte i risultati dello sforzo prodotto da chi sta dall’altra parte dello squilibrio. Accade così che gli sforzi unilaterali compiuti dal paese in deficit per aggiustare lo squilibrio assomiglino alla fatica di Sisifo e non abbiano mai fine.

Non c’è dubbio che il declino economico dell’Italia, senza precedenti tra i Paesi industrializzati per intensità e per durata, sia un fenomeno complesso frutto di una pluralità di cause. Resta comunque difficile condividere analisi e interpretazioni che rifiutino di considerare ed escludano, tra le diverse cause, anche quanto indicato da fonti molto autorevoli, e cioè che “la causa della crisi è da attribuire alla struttura stessa dell’Eurozona e alle politiche da essa imposte non alle mancanze dei singoli Paesi “.